反社会型人格障碍的心理治疗

责任编辑:tspsy-念暖 发布于2020-07-14 17:12 浏览次

反社会型人格障碍的心理治疗

来源“心灵花园”为原创,版权所有。本站有部分资源来自网络,转载之目的为学术交流,如因转载侵犯了您的权益,请与我们联系进行处理。

相关人气资讯 :

-

女人做春梦的真相

女人做春梦的真相

心理导读:心理学家认为,当某个人突然出现在你的春梦里时,这未必就意味着你想与这个人有亲密关系。 相反,这个人可能具有某种值得你敬仰的人格特征(比如领导能力,仁慈... -

心理学堂:母子乱伦的社会性思考

心理学堂:母子乱伦的社会性思考

心理导读:一个年仅十八岁的男孩和自己的母亲通奸达两年多时间,并且和母亲合谋杀死了自己的亲生父亲。粘贴在街头的《布告》因为篇幅所限只能简述他的罪行。他的姓名被打上... -

朋友的父亲去世了,如何安慰?

朋友的父亲去世了,如何安慰?

心理导读:生命是人类无法左右的,死亡是我们不想去面对的。可是,当我们的朋友突然失去亲人的时候,我们除了悲伤之外,该做些什么?去帮助和支持那个比我们更伤心的朋友?... -

心理揭秘:女人渴望被强奸?

心理揭秘:女人渴望被强奸?

心理导读:她穿得那么暴露是想引人犯罪吧?!强奸和其它形式的性暴力对许多人来说是个难以启齿的话题。对性暴力的认识不足和缺乏讨论,使得人们对它充满迷思和误解。 www.t... -

为什么有人喜欢揭伤疤?

为什么有人喜欢揭伤疤?

心理导读:每个人都有过去,每个人都受过伤。在生活中遭遇揭伤疤是很常有的事儿,比如夫妻吵架专挑对方的痛处说,职场明斗暗斗互掐对方的把柄和旧疮,以及社会公众人物是最... -

心理揭秘:母子乱伦心理分析

心理揭秘:母子乱伦心理分析

心理导读:乱伦发生后,双方的心理已经彻底改变。恋人关系取代了母子关系,他们除了沉迷于肉体上的刺激和满足外,还用种种理由为自己的行为辩护,从而让双方的心理得到平衡... -

心理学研究:黑暗三性格

心理学研究:黑暗三性格

心理导读:在极端情况下,这些性格特征会对传统的人类社会造成伤害,因此其他人会避开这类人,令他们离群、孤独、饥渴而易受攻击。令人意外的是,也有研究发现,这些邪恶会... -

社会热点:韩亚空难与权力距离指数

社会热点:韩亚空难与权力距离指数

心理导读:一个国家的人们,如果越注重等级、尊卑,会越容易导致飞机失事,这不是开玩笑的。为什么会这样?这和最近发生的韩亚航空空难又有什么关系?看完这篇文章你会豁然... -

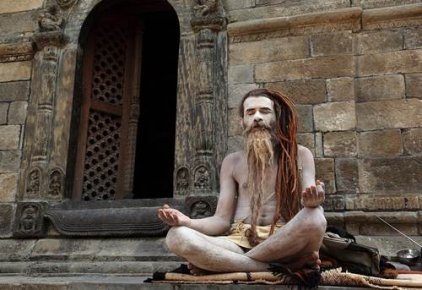

心理学堂:冥想能重塑大脑的结构

心理学堂:冥想能重塑大脑的结构

心理导读:佛教中的禅坐不是毫无意义的瞎坐,走进来你就知道禅坐对于人们有哪些好处。它不仅可以让你平静身心,还可以改变你的大脑结构,等等等等。 ---www.tspsy.com 心理...

-

女人做春梦的真相

浏览13325 次 -

心理学堂:母子乱伦的社会性思考

浏览12769 次 -

朋友的父亲去世了,如何安慰?

浏览10157 次 -

心理揭秘:女人渴望被强奸?

浏览5012 次 -

为什么有人喜欢揭伤疤?

浏览3682 次

-

【案例分析】母子乱伦背后的心路历程 58442 人浏览过

-

·灵魂伴侣是一个伪命题 327 人

·做心理咨询有风险吗? 318 人

·成长需要付出怎样的代价? 225 人

·男人下班躲车里不回家 259 人

·心理师能接受来访者的爱吗? 226 人

·怎样选择靠谱的心理咨询机构? 272 人

-

女儿想和我发生性关系 108581 人浏览过

-

·人际关系对于身心健康的影响 188 人

·如何成为一个乐观的人? 108 人

·解决问题最好的方法有哪些? 136 人

·我们的思维有什么模式吗? 119 人

·职业生涯规划的案例分析 204 人

·职业生涯规划要怎么做? 139 人