【案例分析】孩子情绪化怎么办?

责任编辑:tspsy-周雷 发布于2014-05-15 16:27 浏览次

【案例分析】孩子情绪化怎么办?

来源“心灵花园”为原创,版权所有。本站有部分资源来自网络,转载之目的为学术交流,如因转载侵犯了您的权益,请与我们联系进行处理。

相关人气资讯 :

-

【案例分析】母子乱伦背后的心路历程

【案例分析】母子乱伦背后的心路历程

心理导读:由于乱伦行为的社会不容性,决定了乱伦行为的隐蔽性。所以,乱伦行为的发生率究竟有多少,行为者的行为、心理演变过程究竟如何仍然是未知数。这里作的母子乱伦部... -

【案例分析】真的有清醒催眠吗?

【案例分析】真的有清醒催眠吗?

心理导读:看过电影《双雄》的人都知道,黎明饰演的黎上正可以借助绘画和眼神来催眠对方,而在本片中也借用了这种技巧。任小妍不断描述催眠中的场景,徐瑞宁不断的捕捉这些... -

【案例分析】 儿童绘画心理分析

【案例分析】 儿童绘画心理分析

心理导读:我认为不管是HTP测验,还是绘画疗法,仰或是简单的一个鱼缸,这些都只是一个道具,一个承载信息的工具,我们关注的并不是这些事物的本身,而是孩子们对于这些事... -

【转载文章】男人的性需求很强烈

【转载文章】男人的性需求很强烈

心理导读:对于男人来说,他们虽然需要性,但是他们经常不清楚自己到底想要什么。而且,尽管许多男人用性爱来代替情感表达,但他们也渴望更深层次的亲密关系。所以,夫妻间... -

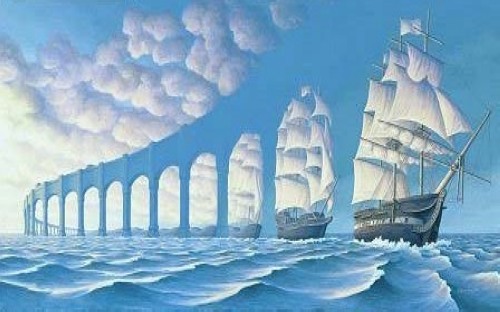

【心理图集】双关图

【心理图集】双关图

心理导读:心理学中有很多有趣的双关图形,从不同角度和视角看到的结果是不一样,着名的鸟兔双关图、老妇美女图、耶稣双关图、杯子头像图等等,看看下面的图你能看到什么吧... -

【咨询案例】女儿与男友发生了性关系

【咨询案例】女儿与男友发生了性关系

心理导读:有时,做父母的必须放下做父母的架子,学习做孩子的朋友。每一个人都希望自己被尊重,特别是感受自己成年但又未正式成年的少年人。如果有人开口闭口都是指示警告... -

【案例分析】恋足癖还是另有隐情?

【案例分析】恋足癖还是另有隐情?

心理导读:在爱情中每个人的期待都不同,婉儿是想着要一个结果,跟他走进婚姻的女孩儿,但是她却选择了一个不成熟的男孩,这就为以后的矛盾和危机埋下了伏笔。 案例描述: ... -

【咨询手记】心理咨询常见误区

【咨询手记】心理咨询常见误区

心理导读:那谁,你知道我在想什么吗?每个心理学人对这句话都不陌生。虽然国内心理咨询已稍有起色,但大众对心理咨询还存在着一些误区。 心理咨询是正常缓解心理压力与提... -

【案例分析】性心理咨询

【案例分析】性心理咨询

心理导读:女性性交疼痛是指性交时阴茎向阴道内插入或在阴道内抽动,或在性交后出现的外阴、阴道局部或下腹部轻重不等的疼痛。它是女性常见的性功能障碍,给不少夫妻的性生...

-

【案例分析】母子乱伦背后的心路历程

浏览58442 次 -

【案例分析】真的有清醒催眠吗?

浏览8299 次 -

【案例分析】 儿童绘画心理分析

浏览7009 次 -

【转载文章】男人的性需求很强烈

浏览4226 次 -

【心理图集】双关图

浏览3229 次

-

【案例分析】母子乱伦背后的心路历程 58442 人浏览过

-

·灵魂伴侣是一个伪命题 327 人

·做心理咨询有风险吗? 318 人

·成长需要付出怎样的代价? 225 人

·男人下班躲车里不回家 259 人

·心理师能接受来访者的爱吗? 226 人

·怎样选择靠谱的心理咨询机构? 272 人

-

女儿想和我发生性关系 108581 人浏览过

-

·人际关系对于身心健康的影响 188 人

·如何成为一个乐观的人? 108 人

·解决问题最好的方法有哪些? 136 人

·我们的思维有什么模式吗? 119 人

·职业生涯规划的案例分析 204 人

·职业生涯规划要怎么做? 139 人